Sebelum dipenuhi dengan rerumputan hijau, tanaman, dan pohon-pohon yang cepat sekali tumbuh, banyak manusia datang kemari membawa air mata dan darah di pakaian-pakaian mereka. Jauh sebelum burung-burung dan serangga bertandang kemari, ratusan jiwa ditimbun oleh saudara dan kerabatnya. Mereka berduyun-duyun menerjang perbatasan dan berjuang di atas Sungai Jerangon.

“Malila, semoga Gusti membalas kekejian mereka,” ujar Kafra pada putri semata wayangnya.

“Berlapanglah. Ia sudah di surga. Bidadari dan malaikat sedang menyambutnya.”

Kafra menggenggam erat cangkul di tangannya. Ia tebaskan padaku dengan penuh kesedihan. Air matanya berkali-kali menetes. Aku semakin merasakan kepedihan hidupnya. Istrinya tak berucap barang sepatah kata. Hatinya tak sanggup membendung isak tangis dan rasa kehilangan pada putri semata wayangnya.

Jasad Malila menyatu sedikit demi sedikit denganku. Pandangan mereka perlahan tertutup oleh timbunan materialku. Mereka semakin tak tega melihat kejadian itu. Aku pun tak kuasa menyaksikan rintihan mereka. Malila semakin tertimbun rapat, hingga benar-benar menyatu denganku. Sejak itulah, ia terbangun dengan senyum yang paripurna.

“Hai, Malila,” sapaku dengan sumringah.

“Bagaimana kau tahu namaku?”

“Orang-orang membicarakanmu di atas sana.”

Wajah Malila tiba-tiba berubah. Matanya sembab. Kupikir aku sudah membuatnya sedih.

“Maaf kalau aku salah bicara.”

“Pakaian mereka masih basah. Darah-darah itu menempel pada tubuh dan baju mereka. Aku ingin menyudahi tangis mereka. Tapi apa daya, aku sudah mati dan tak berdaya.”

Aku memiliki firasat atas sesuatu. Bunyi letupan dari arah utara, sebelum Malila dan kerabatnya mendarat di tubuhku, membuatku sempat kaget dan sedikit bergetar. Aku bertanya pada Malila untuk memastikan.

“Apa yang membuat mereka membawamu kemari?”

“Seandainya Sungai Jerangon tidak memisahkan kamu dan tanahku, kau pasti ingin bangkit dan menghabisi semua penindas yang serampangan itu. Tak lama lagi, akan semakin banyak jasad yang ditimbun di dalam tubuhmu. Ibu-ibu yang ketakutan, orang-orang lansia tak berdaya, anak-anak tak berdosa, dan para buruh yang banting tulang demi keluarga.”

Tunggu tunggu. Ada apa ini. Aku semakin tak kuasa mendengar tutur lisan Malila. Ia berusaha menahan sesenggukannya. Sungai Jerangon kembali beriak. Getarannya terasa sampai permukaanku. Malila merasakannya juga. Ia diam dan mengamati riak-riak itu.

“Lihatlah!” Tangannya menunjuk ke arah sungai.

Lima cahaya sedang berjalan ke mari. Berpendar dan menyala terang. Rintihan dan doa mengiringinya sepanjang pengarungan.

“Tuhan sudah menakdirkanmu menjadi pusara bagi kami. Sebentar lagi, kau akan menjadi bagian dari sejarah kami. Sejarah penindasan oleh manusia setan yang haus kuasa. Haus darah. Haus dunia. Hatinya dipenuhi nafsu angkara.”

Aku semakin tegang mendengar tutur ceritanya. Ada semacam rasa tidak terima pada diri Malila. Sementara, orang-orang yang mendengungkan namanya masih berdiri di atasku. Mengatur nafasnya, berdoa, dan berusaha menghilangkan rasa takut. Tiba-tiba terdengar letupan keras bertubi-tubi dari tanah Jerangon. Aku terkejut. Spontan aku dan Malila melempar pandang. Ada empat cahaya lagi yang berpendar menuju ke mari. Sembilan semuanya. Rintihan dan tangisan yang mengiringinya semakin keras. Menyakitkan. Apa yang terjadi di balik Sungai Jerangon itu sepertinya memang bukan perkara sepele dan remeh-temeh. Ini serius.

“Berapa banyak lagi yang akan ke mari?”

“Semakin banyak yang bertahan, maka akan semakin banyak,” jawabnya.

“Kalau begitu, kita tidak boleh diam, Malila.”

“Lalu?”

“Kita harus tolong mereka. Mari kita berembuk. Kau harus memantau semua pergerakan dan tanda-tanda. Mereka yang ditimbun harus tumbuh. Cahaya mereka akan menentukan akan tumbuh sebagai apa mereka nantinya. Kau harus selalu siaga.”

Malila mengangguk. Isak tangisnya mereda. Aku lega melihatnya bisa lebih tenang sekarang. Orang-orang di atas semakin hening. Sebagian dari mereka menyantap bekal yang tak seberapa banyak mereka bawa dari tanah mereka.

Cahaya-cahaya itu mendarat beberapa saat kemudian. Mereka digotong kerabat dan saudara. Doa-doa tak lepas dilantuntakan dari lisan-lisan mereka yang terus saja gemetar. Wajah mereka lebam. Bau badan mereka anyir. Pakaiannya sungguh tak layak. Malila menghadap ke atas, melihat satu persatu wajah mereka dengan melas. Sebentar lagi, mereka akan menimbun jasad-jasad lagi di dalam tubuhku.

“Sebentar lagi, Malila.”

Malam itu mereka disemayamkan dalam tubuhku. Cahaya-cahaya itu semakin berpendar. Mata mereka yang terpejam seketika terbuka. Mereka tersenyum dengan paripurna, seperti senyum Malila saat kusambut di awal kami berjumpa. Seketika itu, hujan turun bersama gemuruh. Menetes dengan halus di atas permukaanku. Aku menyerapnya dengan penuh kenikmatan. Ini adalah momentum dan waktu yang pas. Seolah memang sudah direncanakan. Malila memandangi wajah mereka. Mereka saling pandang dan menebar senyum. Wajah-wajah mereka sangat teduh.

“Cahaya ini adalah doa dari mereka. Kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita yang jauh, yang bahkan kita tidak tahu siapa mereka dan mereka tidak tahu siapa kita. Hanya kasih sayang dan cintalah yang menggerakkan hati mereka. Kita tidak akan pernah takut. Karena Tuhan begitu dekat dengan kita,” tutur Malila menyejukkan.

Tubuhku serasa lengang. Angin berhembus di permukaan, dan kurasakan ada sesuatu yang bergerak. Permukaanku ternyata ditumbuhi rumput-rumput kecil yang hijau.

“Aku Mahmud. Salam dari tanahku yang sedang ditimpa musibah. Aku kehilangan hak bertahan hidup di sana. Aku tak bisa khusyuk beribadah. Peluru bertubi-tubi dilesatkan pada tubuh saudara-saudara. Kami dimusnahkan dari tanah kami sendiri. Tanah leluhur kami. Tanah kelahiran kami.”

“Aku Elyda. Aku hanya berlari menyelamatkan hidupku dan bayiku. Aku tidak tahu sedang dimana. Pikiranku kacau. Aku linglung dan tiba-tiba tersungkur. Anak semata wayangku terlempar dan tak berkutik lagi. Aku menangis sejadi-jadinya. Di tengah tangisanku itu, selongsong peluru mendarat depat di jantung. Aku tak ingat apa-apa lagi setelah itu.”

Aku melihat bayinya berbaring di atas kedua pahanya. Tidak kutemukan sedikitpun kesedihan di wajahnya. Tubuhnya masih suci dan terjaga.

“Aku Abul. Aku dapat merasakan betapa takutnya manusia-manusia biadab itu. Tuhan sama sekali tidak ada di pihaknya. Senapan-senapan itu seperti hanya meletup tanpa ada selongsong yang lepas. Bertubi-tubi tembakan ke arah perahu kami saat menyebarangi Sungai Jerangon, tapi tak satu pun mengena. Entah bagaimana bisa. Walapun akhirnya, di tengah-tengah sungai, satu peluru berhasil menancap di kepalaku. Tapi usaha mereka lebih banyak gagal. Banyak sekali keajaiban yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan.”

“Sudah, cukup. Cerita kalian sudah cukup untuk meyakinkanku. Malila juga sudah bercerita banyak,” tukasku yang tidak tahan mendengar penderitaan demi penderitaan terlontar dari lisan mereka.

Aku melihat Malila berbicara panjang lebar. Mereka menyimaknya dengan serius. Tak ada yang berbicara selain Malila. Aku diam. Sementara pandanganku tak bisa lepas dari Malila.

“Ini adalah saat yang tepat. Kerabat dan saudara sudah tertidur pulas,” ujar Malila.

Semua menggangguk. Aku mengiyakan. Mereka memanjatkan doa bersama dalam hatinya. Aku diam dan membiarkan semua elemen alam ini bekerja. Aku ratakan serapan-serapan air hujan yang bercampur dengan tubuhku. Aku beri celah pada angin masuk ke pori-poriku. Aku bernafas, dan berdoa dalam senyap.

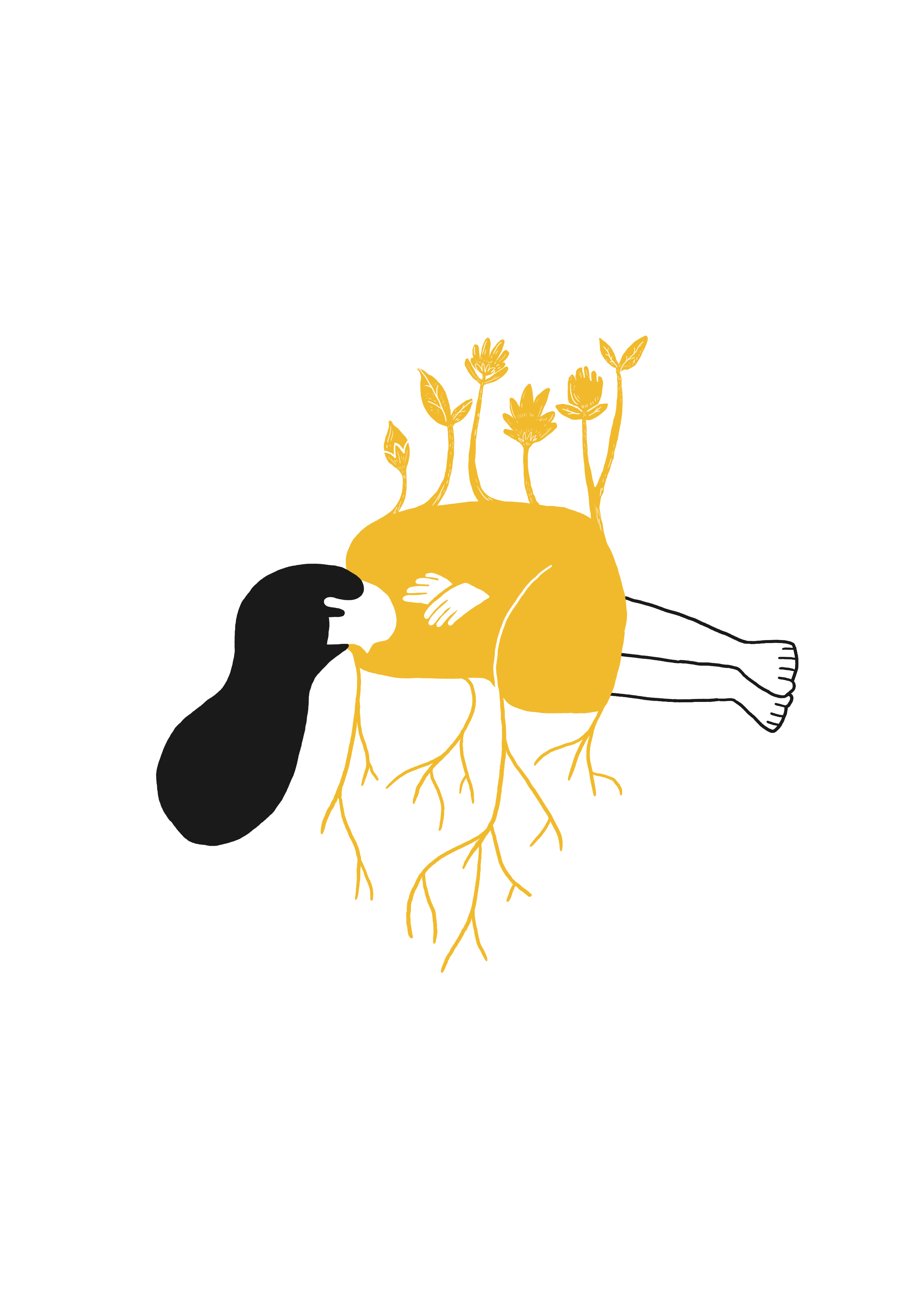

Cahaya-cahaya mereka berpendar. Semakin terang, hingga menutupi tubuh mereka. Perlahan, mereka menjelma akar, merambat, dan menumbuhkan batang. Satu per satu dari mereka menembus ke permukaan dan menjadi pohon yang berdiri tegak di atas tubuhku. Rumput-rumput di permukaan semakin menghijau.

Malila menatapku. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih.

“Untuk apa?” tanyaku.

“Tuhan tidak sia-sia menghadirkanmu untuk kami. Semoga saudara dan kerabat kami yang tersisa tidak akan menyia-nyiakanmu. Semoga tubuhmu ini menjadi keberkatan bagi banyak orang. Ingat, aku tidak pergi. Aku hanya tumbuh di tubuhmu. Kau tidak kehilangan apapun.”

Bibirku seketika kelu. Tubuhku bergetar lirih. Hatiku penuh debar. Senyum Malila sangat meneduhkan.

“Semoga aku dapat mempertemukan mereka dengan kedamaian, sebagaimana Sungai Jerangon mempertemukan kita sekarang,” ujarku beserta degup yang kian kencang.

Saat itu, Malila kembali tersenyum dengan paripurna. Tubuhnya semakin berpendar, dan perlahan menjelma akar. Aku belum pernah melihat akar seperti itu di tubuhku sendiri. Ia mencengkeram sangat kuat. Sisi-sinya menyerabut. Beberapa cabangnya ada yang bersiap ke atas menembus permukaan tubuhku. Entah akan menjelma apa dia. Tapi aku yakin, ia akan menjadi yang paling teduh di permukaan nantinya.

Penulis adalah Alumni Jurusan Sastra Indonesia dan Juara Harapan 1 Penulisan Cerpen Majalah Komunikasi